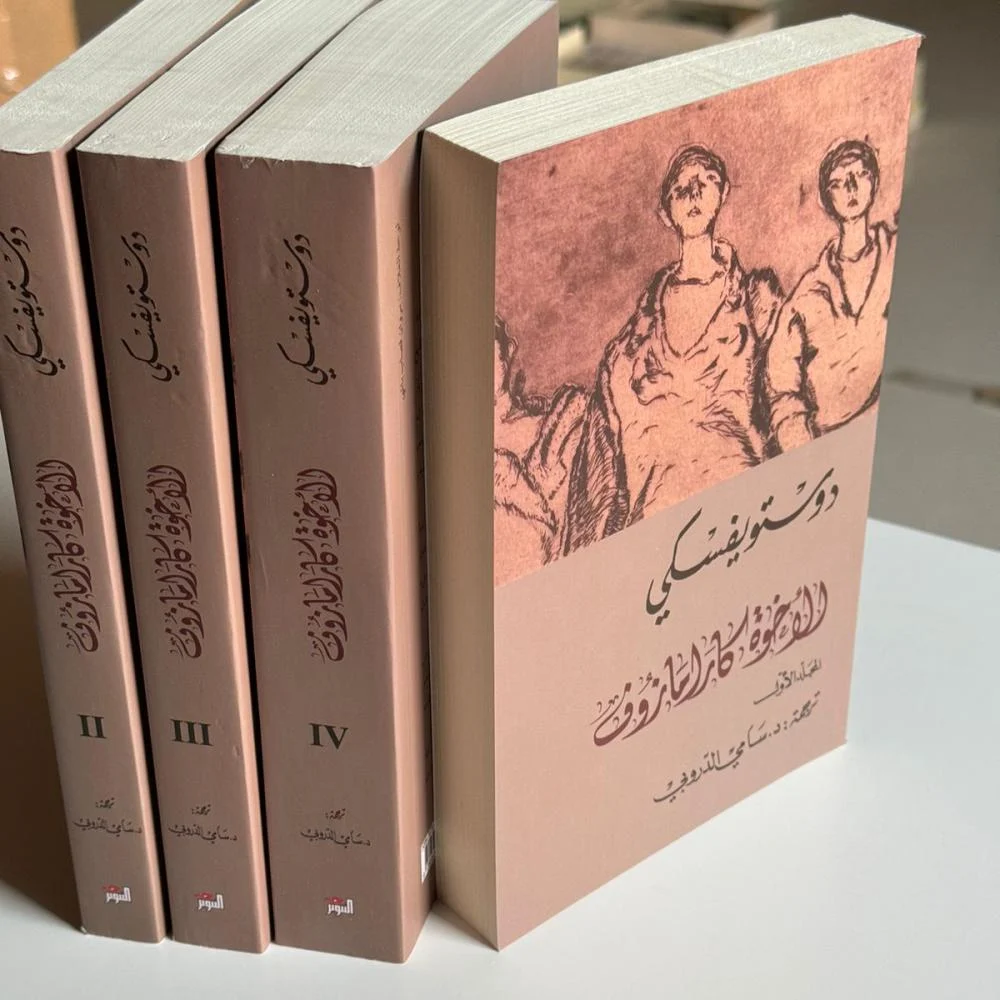

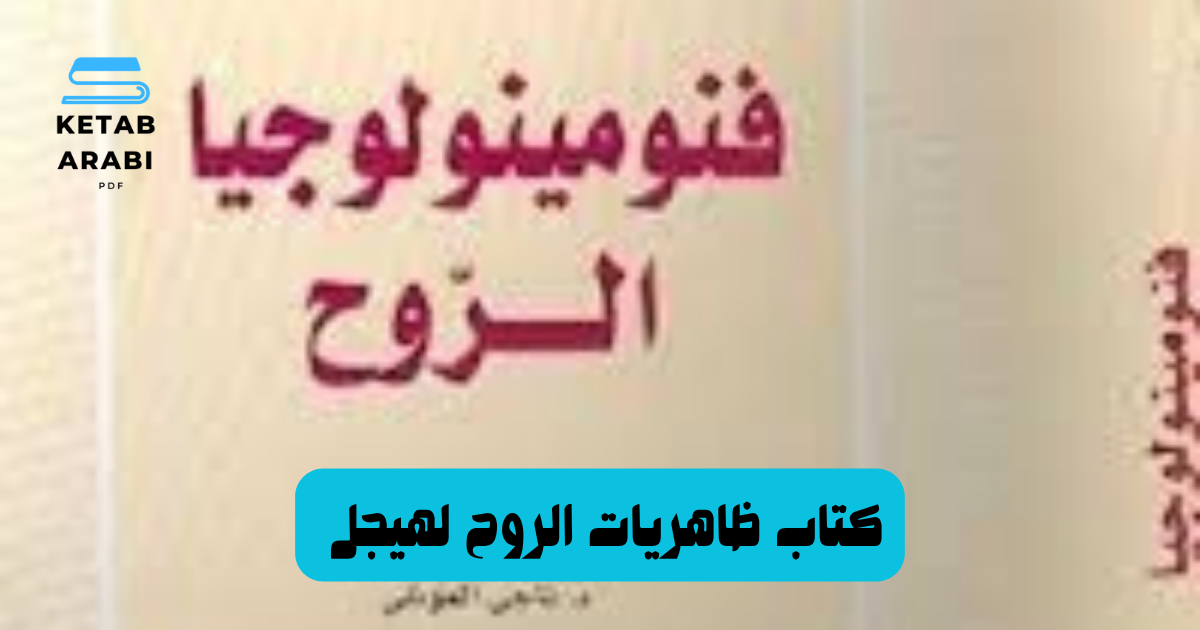

يُعد كتاب “ظاهريات الروح” (Phänomenologie des Geistes)، الذي نشره جورج فيلهلم فريدريش هيجل عام 1807، بمثابة عمل محوري في تاريخ الفلسفة الحديثة. لم يكن هذا النص مجرد مؤلَّف مستقل، بل وُصف بأنه “السلم” الضروري للوصول إلى منظومة هيجل الفلسفية الأوسع، كما عرضها لاحقًا في “موسوعة العلوم الفلسفية”.1 لقد كان هذا الكتاب هو العمل المنشور الرئيسي الأول لهيجل، والذي نقله من كونه أكاديميًا مغمورًا إلى فيلسوف يحتفى به في جميع أنحاء أوروبا.3 وقد وصف هيجل نفسه هذا العمل بأنه “رحلة استكشاف” شخصية، و”عرض لتكوّن المعرفة”.2 إن أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل يجب أن يبدأ من هذه النقطة، معتبرًا إياه خريطة لتطور الوعي ذاته.

يطرح الكتاب في جوهره تحديًا إبستمولوجيًا أساسيًا: كيف يمكن للوعي أن يتحقق من صحة معرفته بالمطلق دون أن يمتلك مسبقًا معيارًا لماهية هذا المطلق؟ هذه المفارقة، التي أوضحها هيجل في مقدمة الكتاب، تستلزم منهجًا جديدًا تمامًا، منهجًا لا يفترض مسبقًا نقطة انطلاقه.2 ولتحقيق ذلك، يقدم هيجل مفهوم “الروح” (Geist)، وهو مصطلح ألماني متعدد الأوجه يصعب ترجمته بدقة، حيث يشمل معاني العقل، والروح، والثقافة، والحياة الفكرية.5 بالنسبة لهيجل، “الروح” هي في نهاية المطاف كل ما هو موجود، وكتاب “الظاهريات” هو علم تجلياتها المتعاقبة لذاتها.2

بناءً على ذلك، يكشف أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل أن هذا العمل يتجاوز كونه مجرد بحث في نظرية المعرفة؛ إنه إعادة تصور جذرية للعلاقة بين العقل والعالم، والذات والموضوع، والفرد والتاريخ. لقد شكّل منهجه الجدلي ورؤاه العميقة حول الوعي الذاتي الفكر الحديث بطرق لا رجعة فيها، مما جعله نصًا لا غنى عنه لفهم مسار الفلسفة من بعده.

الجزء الأول: البوتقة الفلسفية للمثالية الألمانية

ظهرت المثالية الألمانية في تسعينيات القرن الثامن عشر كرد فعل مباشر على الفلسفة النقدية لإيمانويل كانط، حيث سعت إلى البناء على مشروعه وحل الإشكاليات التي خلّفها.6 أحدث كانط “ثورة كوبرنيكية” بوضعه العقل البشري في مركز البحث الإبستمولوجي، لكن منظومته تركت وراءها ثنائيات لم تُحل، وأبرزها الانقسام بين عالم الظواهر (Phenomena) وعالم الأشياء في ذاتها (Noumena)، وهو انقسام وجده خلفاؤه غير مقبول.8 رأى هيجل، شأنه شأن غيره من فلاسفة ما بعد كانط، أن مهمته تكمن في “إتمام” مشروع كانط.6 ويُظهر أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل أن الكتاب سعى إلى تجاوز “الشيء في ذاته” الكانطي من خلال إثبات إمكانية تفسير الواقع بشكل منهجي انطلاقًا من مبدأ واحد موحد.5

حوارات وانفصالات: فيشته وشيلنغ

يمكن تتبع رحلة هيجل الفكرية بدءًا من أيامه في معهد توبنغن اللاهوتي مع الشاعر فريدريش هولدرلين والفيلسوف فريدريش فيلهلم يوزف فون شيلنغ.4 لعب يوهان غوتليب فيشته دورًا في توجيه المثالية نحو مسار أكثر ذاتية، حيث وضع “الأنا” كمبدأ تأسيسي وطوّر شكلًا مبكرًا من الجدل (أطروحة: “الأنا = الأنا”، نقيض الأطروحة: “اللا-أنا”، تركيب: “الأنا = الأنا واللا-أنا”).6 لاحقًا، تعاون هيجل وشيلنغ بشكل وثيق في يينا، حيث شاركا في تحرير “المجلة النقدية للفلسفة”.6 حاول شيلنغ التوليف بين ذاتية فيشته وفلسفة الطبيعة في “هوية مطلقة”.6

كان انفصال هيجل عن شيلنغ، الذي بلغ ذروته مع كتابة “الظاهريات”، لحظة حاسمة. لقد انتقد هيجل “المطلق” عند شيلنغ بوصفه “ليلاً تكون فيه كل الأبقار سوداء”، مشيرًا إلى استيائه من منظومة تفتقر إلى التطور والتعبير المنهجي الصارم.6 هذا الانفصال لم يكن مجرد حدث في سيرته الذاتية، بل كان الدافع المباشر للمنهج الفريد الذي اتبعه في كتابه. إن المنهج الذي اعتمده في “ظاهريات الروح” ليس اعتباطيًا، بل هو استجابة جدلية مباشرة للقصور المنهجي لدى سابقيه. فبينما ترك كانط “شيئًا في ذاته” لا يمكن معرفته، حاول فيشته وشيلنغ تأسيس منظومتيهما على مبدأ أول يُعرف بـ”حدس عقلي” خاص أو “هوية مطلقة”.6 كان اعتراض هيجل الجوهري هو أن كلاهما بدأ من افتراض مسبق غير مُبرهن. لقد سخر من هذا النهج بوصفه أشبه بـ”إطلاق رصاصة من مسدس” للوصول إلى المعرفة المطلقة.10 لذلك، فإن مشروع “الظاهريات” بأكمله – الذي يبدأ من أكثر أشكال الوعي سذاجة وفورية (“اليقين الحسي”) ويُظهر، من خلال نقد محايث، كيف يُجبر هذا الوعي على التطور – هو ابتكار منهجي جذري. هدفه هو الوصول إلى موقف العلم دون افتراضه مسبقًا، وبالتالي إثبات ما اكتفى سابقوه بتأكيده.

للإطلاع على ملخص لفلسفة إيمانويل كانط

الجزء الثاني: بنية تحقيق الروح لذاتها

إن أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل يجب أن يوضح بدقة طبيعة المنهج الجدلي الهيغلي. إنه ليس صيغة بسيطة من أطروحة ونقيضها وتركيب (وهي بنية ترتبط بفيشته أكثر 10)، بل هو عملية ديناميكية من النقد المحايث (immanent critique).2 يتضمن هذا المنهج قيام الوعي بفحص ادعاءاته المعرفية بنفسه. يضع الوعي معياره الخاص للحقيقة (“في ذاته”) ويقارنه بمعرفته الفعلية (“لأجل الوعي”).2 عندما ينشأ تناقض بين المعيار والمعرفة، ينهار شكل الوعي. هذا الانهيار ليس مجرد نفي بسيط، بل هو “رفع” أو “إلغاء مع الاحتفاظ” (

Aufhebung) — وهي عملية تنفي وتحفظ في آن واحد المرحلة السابقة، وتدمج حقيقتها في شكل جديد أكثر شمولية.2 هذه الحركة مدفوعة بالتوترات الداخلية داخل كل “شكل من أشكال الوعي”.2 إن منهج هيجل ليس مجرد أداة للتحليل الفلسفي؛ بل يُقدَّم على أنه البنية الحقيقية للتجربة والتاريخ. يصف هيجل منهجه بأنه “معاينة خالصة” (reines Zusehen) 2، مما يعني أن الفيلسوف يراقب فقط عملية متأصلة في الوعي نفسه. إن الانتقال من مرحلة إلى أخرى مدفوع بـ”عدم رضا” يشعر به الوعي نفسه.14 لذلك، فإن الجدل ليس إطارًا خارجيًا مفروضًا على التاريخ؛ بالنسبة لهيجل، التاريخ هو جدلي في جوهره.

للإطلاع على أفلوطين وفلسفته

خريطة الوعي: البنية الكبرى للكتاب

يقدم الكتاب بنية ضخمة تتبع مسار الروح نحو تحقيق ذاتها. يمكن تقسيم هذا المسار إلى أقسام رئيسية، كل منها يمثل محطة في هذه الرحلة الملحمية 2:

- (أ) الوعي (Consciousness): (اليقين الحسي، الإدراك الحسي، القوة والفهم) – هنا يكون العقل موجهًا نحو موضوع خارجي.

- (ب) الوعي بالذات (Self-Consciousness): (السيادة والعبودية، الرواقية، الشكوكية، الوعي الشقي) – ينقلب العقل نحو الداخل، ويواجه ذاتًا أخرى.

- (ج) العقل (Reason): (العقل الملاحظ، تحقيق الوعي الذاتي العقلاني، إلخ) – محاولة العقل إيجاد الوحدة بين الذات والعالم.

- (ب ب) الروح (Geist): (الحياة الأخلاقية، الثقافة، الأخلاق) – تحقيق الوعي الذاتي داخل مجتمع اجتماعي وتاريخي.

- (ج ج) الدين (Religion): (الدين الطبيعي، دين الفن، الدين الموحى به) – محاولة الروح فهم المطلق في شكل تمثيلي.

- (د د) المعرفة المطلقة (Absolute Knowing): الذروة التي تفهم فيها الروح رحلتها بأكملها بشكل مفهومي.

الجزء الثالث: صعود الوعي: من الإحساس إلى الذاتية

من الإحساس إلى العلم: مراحل “الوعي”

يبدأ هيجل رحلته من أبسط أشكال المعرفة. فأي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل يجب أن يتتبع هذا التقدم المنطقي خطوة بخطوة. المرحلة الأولى هي اليقين الحسي، حيث يدعي الوعي امتلاك المعرفة الأكثر مباشرة وثراءً من خلال الإحساس الفوري (“هذا، هنا، الآن”).14 لكن هذا الادعاء ينهار بسرعة. فعندما يحاول الوعي التعبير عن معرفته الخاصة، يضطر إلى استخدام كلمات كلية؛ فـ”هذا” و”هنا” و”الآن” هي مصطلحات كلية يمكن أن تنطبق على أي شيء. وهكذا، تنقلب الخصوصية المقصودة إلى أشد أنواع التجريد، مما يكشف أن الحقيقة لا تكمن في الموضوع بل في الفعل الذاتي للإشارة.15

بعد ذلك، ينتقل الوعي إلى الإدراك الحسي، حيث يدرك الأشياء كـ”أشياء” لها خصائص متعددة.14 يظهر تناقض جديد هنا بين وحدة الشيء (إنه شيء واحد) وتعدد خصائصه (إنه أيضًا أبيض، مالح، مكعب، إلخ).15 تفشل هذه المرحلة لأنها لا تستطيع التوفيق بين كيفية استضافة شيء واحد لخصائص متعددة ومستقلة. ولحل هذا التناقض، ينتقل الوعي إلى مرحلة الفهم، حيث يفترض وجود عالم داخلي غير محسوس من “القوى” و”القوانين” التي تحكم عالم الظواهر.14 هذا هو موقف العلم المبكر. لكن هذا يخلق ثنائية جديدة بين “ما وراء” العالم المحسوس والعالم المرئي. في النهاية، يدرك الوعي أن هذا العالم الداخلي من القوانين هو من صنعه هو. “الستار” الذي يخفي العالم الداخلي فارغ؛ لا يجد الوعي خلفه سوى نفسه.21 هذا الإدراك يمثل الانتقال إلى الوعي بالذات.

ولادة “الأنا”: الوعي بالذات والصراع من أجل الاعتراف

تمثل هذه اللحظة نقطة تحول محورية، حيث ينتقل الوعي من معرفة الأشياء إلى معرفة ذاته.14 يتميز الوعي بالذات في البداية بـ”الرغبة” (Begierde) ، وهي الدافع لنفي آخرية الأشياء وجعل العالم ملكًا له.7 ومع ذلك، لا يمكن للوعي بالذات أن يحقق الرضا واليقين بوجوده إلا من خلال “الاعتراف” (Anerkennung)من وعي آخر بالذات.24 لا يمكن لشيء مادي أن يمنح هذا الاعتراف؛ فقط ذات حرة أخرى يمكنها ذلك.24 وهذا يمهد الطريق لصراع حياة أو موت.

تحليل معمق: جدلية السيد والعبد

تُعد جدلية السيد والعبد (أو السيد والتابع) من أشهر مقاطع الكتاب وأكثرها تأثيرًا. عندما يلتقي وعيان بالذات، يرى كل منهما الآخر تهديدًا لادعائه بأنه مركز العالم. يجب عليهما الدخول في صراع حياة أو موت لإثبات حريتهما من مجرد الحياة البيولوجية.25 ينتج عن هذا الصراع علاقة اعتراف غير متكافئة: أحدهما، الذي يخاطر بحياته، يصبح السيد، والآخر، الذي يخشى الموت، يخضع ويصبح العبد.24

لكن هنا يحدث انعكاس ساخر. فموقف السيد معيب جوهريًا؛ فهو يحصل على اعتراف من شخص لا يعترف به كإنسان كامل، مما يجعل هذا الاعتراف غير مُرضٍ.23 كما أنه يعتمد على العبد في الاعتراف وفي قوته المادي.23 في المقابل، يقوم العبد من خلال عمله (Arbeit) بتحويل العالم الطبيعي. في تشكيل الأشياء، يرى العبد وعيه الخاص يتخذ شكلًا موضوعيًا ويدرك قوته الإبداعية. من خلال انضباط العمل والخوف من الموت، يحقق العبد وعيًا ذاتيًا حقيقيًا ومستقلًا.25 وكما يقول هيجل، “حقيقة الوعي المستقل هي بالتالي وعي العبودية للعبد”.26 هذه الجدلية ليست مجرد قصة عن أفراد، بل هي استعارة لتطور الحضارة والتاريخ، وتثبت أن الذات الحقيقية لا تُعطى في عزلة، بل تُصاغ من خلال التفاعل الاجتماعي والعمل. إن بنية هذه الجدلية – ادعاء الاستقلال، ثم السقوط في التناقض والتبعية، والحل من خلال نشاط تحويلي – تعكس الحركة الجدلية الأكبر للكتاب بأكمله.

| مرحلة الوعي | موضوع الوعي | التناقض الداخلي | الحل (Aufhebung) |

| 1. اليقين الحسي | “هذا، هنا، الآن” الفوري | محاولة التعبير عن الخاص تفرض استخدام الكليات. “الأنا” و”الموضوع” كلاهما تجريدات فارغة. | الحقيقة ليست في الموضوع الفوري بل في فعل إدراك موضوع موحد له خصائص. |

| 2. الإدراك الحسي | “الشيء” ذو الخصائص المتعددة | الموضوع هو في آن واحد شيء واحد موحد وتعدد من الخصائص المستقلة. لا يمكن التوفيق بين الوحدة والتنوع. | تُفترض وحدة الموضوع في عالم غير محسوس ومتعالٍ من “القوى” و”القوانين”. |

| 3. الفهم | العالم الداخلي لـ”القوى” و”القوانين” | تنشأ ثنائية جديدة بين العالم الداخلي للقوانين والعالم الخارجي للظواهر. يُكشف أن “العالم الداخلي” هو إسقاط للوعي نفسه. | يدرك الوعي أن موضوع معرفته هو ذاته، مما يؤدي إلى الانعطاف نحو الوعي بالذات. |

الجزء الرابع: الروح في العالم: من الأخلاق إلى المعرفة المطلقة

تجليات الروح: الوعي الاجتماعي والتاريخي والديني

بعد تحقيق الوعي بالذات، تتقدم الروح (Geist) الآن عبر أشكال تاريخية وثقافية ملموسة. يبدأ هذا المسار بـ”الحياة الأخلاقية” (Sittlichkeit)، التي تتجسد في دولة المدينة اليونانية القديمة. يُظهر تحليل هيجل لمسرحية “أنتيغون” لسوفوكليس الصراع المأساوي الذي لا يمكن حله بين القانون الإلهي (الأسرة) والقانون البشري (الدولة).1 ثم تصبح الروح مغتربة عن ذاتها، كما في العالم الروماني وعصر التنوير، حيث يشعر الفرد بالغربة عن الجوهر الاجتماعي. يتضمن هذا القسم نقد هيجل لـ”الحرية المطلقة” للثورة الفرنسية، التي يرى أنها تؤدي حتمًا إلى الإرهاب.6

بعد ذلك، تحاول الروح فهم المطلق من خلال “الدين” في شكل تمثيلي. تنتقل من الدين الطبيعي (عبادة الظواهر الطبيعية)، عبر دين الفن عند الإغريق (حيث يُعطى الإلهي شكلًا بشريًا في النحت)، إلى الدين الموحى به (المسيحية)، حيث يُفهم المطلق على أنه روح، ولكن لا يزال في صورة إله خارجي وموضوعي.1 إن أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل يجب أن يوضح أن “الأنا” التي بدأت الرحلة في اليقين الحسي تتكشف في النهاية على أنها لحظة ضمن “النحن” الجماعية للروح. فالكتاب بأكمله هو سيرة ذاتية لروح العالم (Weltgeist) وهي تتعرف على ذاتها من خلال الوعي المحدود للبشر عبر التاريخ.

للإطلاع على ملخص لفلسفة هيجل

الذروة: المعرفة المطلقة

يصف الفصل الأخير تتويج الرحلة بأكملها. إن “المعرفة المطلقة” ليست المعرفة بكل شيء أو نهاية التاريخ بالمعنى البسيط.2 إنها موقف الفلسفة نفسها. إنها وعي الروح الكامل بذاتها، حيث تفهم أن العملية التطورية بأكملها – تعاقب أشكال الوعي وتكشف التاريخ – هي تجليها الذاتي.22 في هذه المرحلة، يتم التغلب على التمييز بين الذات والموضوع. يدرك الوعي أن موضوع معرفته هو في النهاية ذاته. يتحد محتوى المعرفة (العالم، التاريخ) وشكل المعرفة (الوعي).8 تعرف الروح ذاتها

بصفتها روحًا.2

الجزء الخامس: الإرث الدائم والاستقبال النقدي

الإرث الهيغلي: قلب ماركس المادي

كان تأثير هيجل على كارل ماركس عميقًا. لم يرفض ماركس هيجل ببساطة، بل سعى إلى “رفعه”، محتفظًا بالمنهج الجدلي مع قلب أساسه المثالي.12 قام ماركس بتكييف المنهج الجدلي لإنشاء المادية الجدلية والتاريخية، مجادلًا بأن الظروف المادية (نمط الإنتاج) والصراع الطبقي، وليس تطور الأفكار، هي القوى المحركة للتاريخ.30 يمكن إجراء مقارنة مفصلة بين جدلية السيد والعبد لدى هيجل وجدلية البرجوازية والبروليتاريا لدى ماركس.31 فمفهوم الاغتراب عند هيجل (اغتراب الروح عن منتجاتها) يتحول لدى ماركس إلى الاغتراب الملموس للعامل عن عمله في ظل الرأسمالية.12

هيجل الوجودي: كوجيف ودراما الحرية الإنسانية

قدمت محاضرات ألكسندر كوجيف المؤثرة في باريس في ثلاثينيات القرن العشرين قراءة جديدة لهيجل في الفلسفة الفرنسية.33 أعاد كوجيف تفسير “الظاهريات” ليس كأطروحة ميتافيزيقية عن الروح المطلقة، بل كأنثروبولوجيا فلسفية عميقة حول الوضع البشري، قارئًا هيجل من خلال عدسات ماركس وهايدغر.33 بالنسبة لكوجيف، الموضوع المركزي هو رغبة الإنسان في الاعتراف (Anerkennung)، التي تدفع الصراع التاريخي. تصبح جدلية السيد والعبد الدراما المركزية للوجود الإنساني، صراعًا لتحقيق الحرية والمعنى في حياة محدودة وفانية.33 هذه القراءة الوجودية “علمنت” هيجل، مستبدلة كلية الروح اللاهوتية بقصة إنتاج الإنسان لذاته من خلال الصراع والعمل.33

النقد التحليلي: اتهامات بالغموض والتجاوز الميتافيزيقي

واجه هيجل رفضًا قاطعًا من مؤسسي الفلسفة التحليلية، ولا سيما برتراند راسل وجي. إي. مور.34 كان النقد ذا شقين: الأول أسلوبي، حيث أُدينت لغة هيجل بوصفها غامضة ومطولة ومعقدة – “المعادل الفكري لمضغ الحصى”.34 والثاني ميتافيزيقي، حيث جادل راسل بأن منظومة هيجل الميتافيزيقية بأكملها، القائمة على منطق ما قبل حداثي، قد دُمرت بابتكارات المنطق الصوري الحديث.34 إن الاستقبالات المتباينة لهيجل تكشف عن الالتزامات الفلسفية لمفسريه أكثر مما تكشف عن هيجل نفسه. فماركس، المنشغل بالظروف المادية، وجد في الجدل منطقًا للتحول التاريخي. وكوجيف، الذي يكتب في سياق ما بعد نيتشه وهايدغر، رأى الكتاب كدراما للوجود الإنساني. أما راسل، الذي يناصر المنطق الصوري، فرأى فيه ميتافيزيقيا عفا عليها الزمن. إن أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل ليس محايدًا أبدًا؛ فتعقيد النص وثراؤه يسمحان بتأويله ونقده من منطلقات فلسفية مختلفة جذريًا.

| الإطار التفسيري | القوة المحركة للتاريخ | المفهوم الرئيسي / موضع الصراع | الهدف / الغاية من التاريخ |

| هيجل (مثالي) | تحقيق الروح المطلقة (Geist) لذاتها | الصراع من أجل الاعتراف (Anerkennung) بين أشكال الوعي. | المعرفة المطلقة: وعي الروح الكامل بذاتها؛ وحدة الذات والموضوع. |

| ماركس (مادي) | الصراع الطبقي، مدفوعًا بتناقضات نمط الإنتاج المادي. | الصراع بين البرجوازية والبروليتاريا على وسائل الإنتاج. | الشيوعية: مجتمع لا طبقي، نهاية الاغتراب، وحل التناقضات التاريخية. |

| كوجيف (وجودي) | رغبة الإنسان في الاعتراف. | صراع الفرد الفاني والمحدود لخلق المعنى وتحقيق الحرية من خلال الفعل والعمل. | “نهاية التاريخ”: الدولة العالمية المتجانسة حيث يتحقق الاعتراف، مما يؤدي إلى “موت الإنسان” كفاعل تاريخي. |

للإطلاع على الأفلاطونية المحدثة: تحليل معمق للنشأة والنسق الميتافيزيقي والأثر الحضاري

خاتمة: الأهمية المعاصرة لظاهريات الروح

في الختام، يظل كتاب “ظاهريات الروح” نصًا ذا أهمية عميقة في عصرنا. إن رؤاه حول الطبيعة الاجتماعية والتفاعلية للمعرفة والهوية تتحدى الفردانية الحديثة.37 ويوفر نموذجه للنقد المحايث أداة قوية للنظرية الاجتماعية والسياسية. بالاعتماد على تفسير ميشيل فوكو، يمكن قراءة “الظاهريات” كشكل من أشكال “الروحانية” – ليس بالمعنى الديني، بل كتمرين تحويلي يغير علاقة الذات بالحقيقة. فالرحلة عبر الكتاب تهدف إلى أن تكون “طريقة حياة”، تحول وعي القارئ نفسه.38 في نهاية المطاف، يؤكد أي ريفيو لكتاب ظاهريات الروح لهيجل أن قوته الدائمة تكمن في طموحه لجمع ما يفرقه الفكر الحديث غالبًا: الذات والموضوع، الفكر والوجود، الحرية الفردية والضرورة التاريخية. إنه يظل تأملًا ضخمًا، وإن كان صعبًا، حول ما يعنيه أن يعرف المرء نفسه وعالمه.

Works cited

- Hegel’s Aesthetics – Stanford Encyclopedia of Philosophy, , https://plato.stanford.edu/entries/hegel-aesthetics/

- The Phenomenology of Spirit – Wikipedia, , https://en.wikipedia.org/wiki/The_Phenomenology_of_Spirit

- GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL The Phenomenology of Spirit (Terry Pinkard Translation) – Libcom.org, , https://files.libcom.org/files/Georg%20Wilhelm%20Friedrich%20Hegel%20-%20The%20Phenomenology%20of%20Spirit%20(Terry%20Pinkard%20Translation).pdf

- Hegel’s Phenomenology of Spirit: post-Kantianism in a new vein (Chapter 9) – German Philosophy 1760–1860, , https://www.cambridge.org/core/books/german-philosophy-17601860/hegels-phenomenology-of-spirit-postkantianism-in-a-new-vein/90BF631D811C343CE585A9C91F166AEF

- A PHILOSOPHICAL EXPOSITION OF THE HEGELIAN CONCEPT OF ‘SPIRIT’ WITHIN THE CONTEXT OF GERMAN IDEALISM | Okoro | SAPIENTIA GLOBAL JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND DEVELOPMENT STUDIES, , http://sgojahds.com/index.php/SGOJAHDS/article/view/59

- The Phenomenology of Spirit by Hegel is published | Research …, , https://www.ebsco.com/research-starters/history/phenomenology-spirit-hegel-published

- Outlines of Hegel’s Phenomenology, , https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/ol_phen.htm

- Hegel – Spirit and Absolute Truth, , https://www.acsu.buffalo.edu/~degray/CP05/Hegel.html

- Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – Stanford Encyclopedia of Philosophy, , https://plato.stanford.edu/entries/schelling/

- How do Hegel and Fichte’s conception of Dialectic differ from one another? – Reddit, , https://www.reddit.com/r/hegel/comments/16sjksu/how_do_hegel_and_fichtes_conception_of_dialectic/

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wikipedia, , https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

- Marx’s Critique of Hegel – Marxists Internet Archive, , https://www.marxists.org/reference/archive/smith-cyril/works/articles/smith5.htm

- What is the philosophical significance of Hegel’s Phenomenology of Spirit? – Reddit, , https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/1ke404r/what_is_the_philosophical_significance_of_hegels/

- Hegel and the progression of consciousness : r/askphilosophy – Reddit, , https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/17mb2sh/hegel_and_the_progression_of_consciousness/

- Hegel’s Phenomenology of Spirit – A Detailed Journey of … – Medium, , https://medium.com/@coto.adiyat/hegels-phenomenology-of-spirit-a-detailed-journey-of-consciousness-from-sense-certainty-to-949c02d92f98

- Phenomenology of Spirit: Sense Certainty – The Empyrean Trail, , https://empyreantrail.wordpress.com/2016/12/02/phenomenology-of-spirit-sense-certainty/

- Sense certainty : r/hegel – Reddit, , https://www.reddit.com/r/hegel/comments/1b5e0yi/sense_certainty/

- Hegelian Analytic Philosophy According to P. Redding* – International Journal of Humanities and Social Science, , https://ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_17_September_2013/11.pdf

- Chapter 3 “Consciousness” Sense-Certainty, Perception, Force and Understanding – UC Press E-Books Collection, , https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7d5nb4r8&chunk.id=d0e997&toc.id=&brand=ucpress

- Hegel – Phenomenology of Mind, , https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ph/phconten.htm

- Force and understanding in Hegel’s Phenomenology of Spirit | bat020.com, , https://bat020.com/2011/05/20/force-and-understanding-in-hegels-phenomenology-of-spirit/

- Hegel’s Phenomenology of Spirit: The Journey to Absolute …, , https://philosophy.institute/western-philosophy/hegels-phenomenology-spirit-absolute-knowledge/

- Master Slave Relationship in Hegel’s Dialectic by Muhammad Kamal – Ethical Politics, , https://www.ethicalpolitics.org/seminars/master-slave.htm

- The Master–Slave Dialectic (Chapter 10) – Hegel and the Foundations of Literary Theory, , https://www.cambridge.org/core/books/hegel-and-the-foundations-of-literary-theory/masterslave-dialectic/FAD4EAE9CA5C450DCE7316ED903E3B48

- Hegel’s Master-Slave Dialectic: the search for self-consciousness | Synaptic, , https://central.edu/writing-anthology/2019/07/08/hegels-master-slave-dialectic-the-search-for-self-consciousness/

- Hegel’s Master-Slave Dialectic Explained | TheCollector, , https://www.thecollector.com/master-slave-dialectic-hegel/

- The “Absoluteness” of Hegel’s Absolute Spirit (Chapter 10) – Hegel’s Philosophy of Spirit – Cambridge University Press, , https://www.cambridge.org/core/books/hegels-philosophy-of-spirit/absoluteness-of-hegels-absolute-spirit/78137F3A3991015A1E60559580D7AE8D

- What is the Absolute Spirit in Hegel’s Thinking? | HEGELCOURSES, , https://hegelcourses.wordpress.com/2024/10/23/what-is-the-absolute-spirit-in-hegels-thinking/

- Marx and the Phenomenology of Spirit, , https://marxandphilosophy.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/mccloughan2007.doc

- The influence of Hegel’s philosophy on Marxist … – Dialnet, , https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9890373.pdf

- Exploring the Influence of Hegel on Marx – Reddit, , https://www.reddit.com/r/hegel/comments/1as48gr/exploring_the_influence_of_hegel_on_marx/

- Critique of Hegel’s Philosophy of Right – Wikipedia, , https://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_Hegel%27s_Philosophy_of_Right

- Kojève, Alexandre | Internet Encyclopedia of Philosophy, , https://iep.utm.edu/kojeve/

- Hegel: Analytic Philosophy’s Pharmakon – e-space, , https://e-space.mmu.ac.uk/620917/3/Hegel%20Pharmakon%20paper%20%281%29.pdf

- Review of A Reading of Hegel’s Phenomenology of Spirit, , https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=phil_fac

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Stanford Encyclopedia of Philosophy, , https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/hegel/

- Is Hegel’s Phenomenology Relevant to Contemporary Epistemology?, , https://www.cambridge.org/core/journals/hegel-bulletin/article/is-hegels-phenomenology-relevant-to-contemporary-epistemology/291776E384601A590AC7A4361C6716BD

- (PDF) Spirituality in Hegel’s Phenomenology of Spirit: An analysis in the wake of Foucault, , https://www.researchgate.net/publication/355179708_Spirituality_in_Hegel’s_Phenomenology_of_Spirit_An_analysis_in_the_wake_of_Foucault